Buchvorstellung

18:00 Uhr

Annette Schuhmann

Wir sind anders! Wie die DDR Frauen bis heute prägt.

Buchvorstellung

18:00 Uhr

An Evening with Maksym Butkevych

Europapunkt

18:00 Uhr

An Evening with Maksym Butkevych

Europapunkt

Wissenswertes

Ein Fest mit Tränen in den Augen

Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges

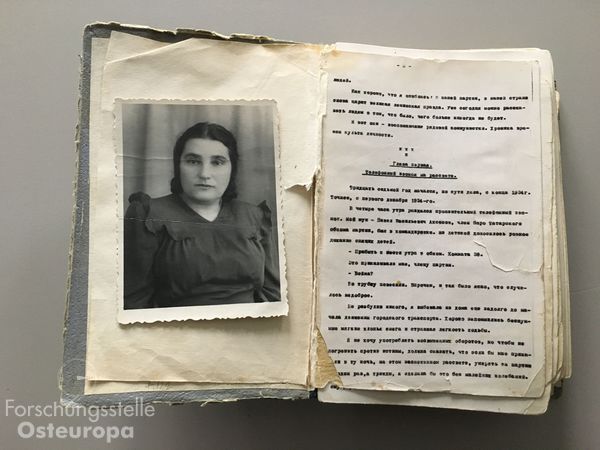

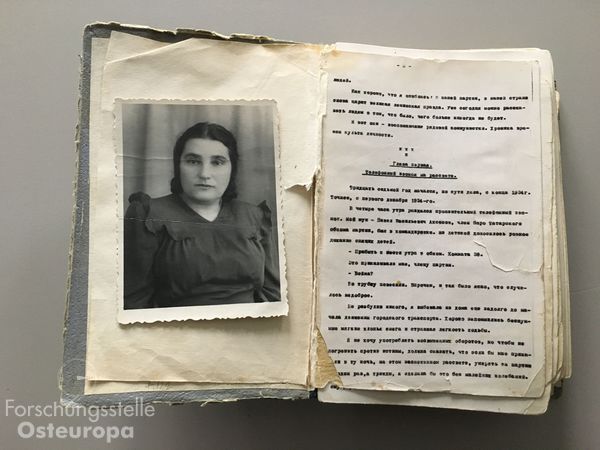

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 01-122. Das beigelegte Bild der Autorin Jewgenija Ginsburg kommt aus dem Bestand von Sarra Babjonyschewa (FSO 01-103), der auch den Teilnachlass von Evgenija Ginzburg enthält.

„Dieser Tag des Sieges riecht nach Pulverrauch. Diese Freude mit Schläfen silbergrau...“ 1975 vom sowjetischen Lyriker Wladimir Charitonow geschrieben, ist das Lied Tag des Sieges zu einer Art Hymne des Sieges im „Großen Vaterländischen Krieg“ geworden. Einerseits „gewann“ die Sowjetunion den Krieg, andererseits kostete er sie immense Opfer. Dieser Sieg wurde in der Erinnerungskultur nicht nur für Charitonow „ein Fest mit Tränen in den Augen“. Die hier präsentierten, im Selbstverlag (samizdat) verbreiteten Schriften von Jewgenija Semjonowna Ginsburg (1906-1977) und Warlam Tichonowitsch Schalamow (1907-1982) bieten eine alternative Perspektive auf das Kriegsende, die in der sowjetischen, als auch in der aktuellen Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs keinen Raum findet. Welche Bedeutung hatte das Kriegsende für die Opfer des Stalinismus?

Schalamows Erzählungen Juni und Mai handeln vom Lageralltag der so genannten „Dochte“ (dochodjagas), von Menschen, die durch Auszehrung dem Tod näher waren als dem Leben: „‘Hören Sie‘, sagte Stupnizkij. ‚Die Deutschen haben Sewastopol, Kiew und Odessa bombardiert.‘ Andrejew hörte höflich zu. Die Mitteilung klang wie die Nachricht von einem Krieg in Paraguay oder Bolivien. Was hatte Andrejew damit zu tun?“ An anderer Stelle versucht Andrejew mit allen Mitteln ins Krankenhaus zu gelangen, um dort zu überleben. Als der Arzt das Kriegsende verkündet, achtet er nicht darauf: „‘Hört zu, meine Herren Zwangsarbeiter‘, sagte er, ‚der Krieg ist zu Ende. Vor einer Woche war er zu Ende. […]‘ Aber Andrejew hörte dem Arzt nicht zu. Sein Fieber war gestiegen.“ Die einzig spürbare Folge des Kriegsendes war für einen „Docht“ wie Andrejew das Ende der amerikanischen Lieferungen über Lend-Lease, der amerikanischen Militärhilfe für die Alliierten, die auch Lebensmittel enthielt: „Dass es mit dem amerikanischen Weißbrot bald zu Ende wäre, hatte man schon im vorigen Jahr nach dem Kursker Bogen gesagt, aber Andrejew hörte nicht auf solche ‚Latrinenparolen‘ des Lagers. Was kommt, das kommt. […] Bald kommt das schwarze, das schwarze. Schwarzbrot. Unsere Leute gehen auf Berlin“.

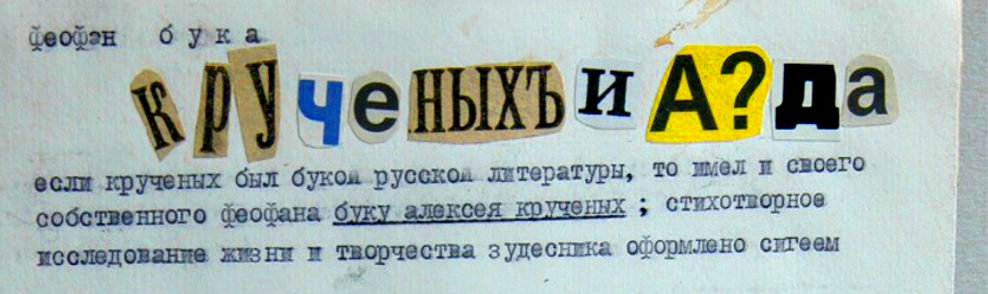

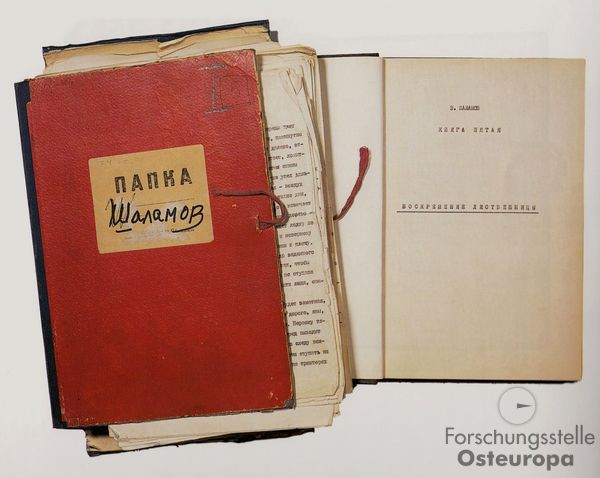

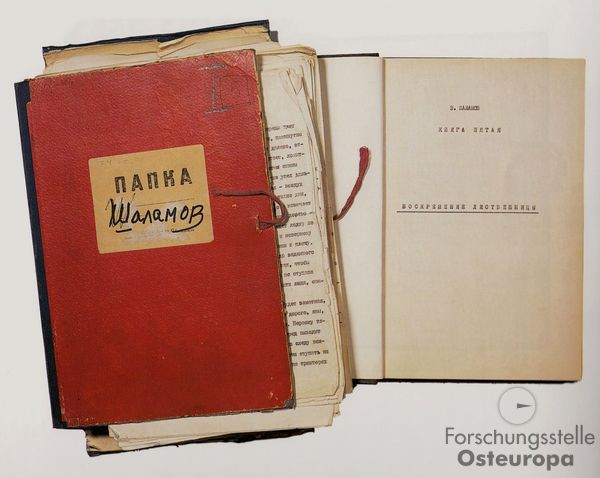

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 01-004

Auch in der Marschroute eines Lebens von Jewgenija Ginsburg wird der Sieg nur beiläufig im Zusammenhang mit erneuten Repressionswellen erwähnt, dem Anfang des Krieges hingegen ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Lagerhäftlinge – so Ginsburg – hofften nach Kriegsausbruch auf Milderungen ihrer Strafen. In der Realität trat das Gegenteil ein. Der Krieg brachte neue „Volksfeinde“ hervor– „Kollaborateure, Saboteure, Verräter“, die nach 1945 die Lager füllten. Ginsburg und Schalamow teilten ein ähnliches Schicksal. Beide wurden 1937 verhaftet und zu zehn Jahren Lagerhaft in der Kolyma verurteilt. Nach der Entlassung arbeiteten sie ihre Erfahrungen literarisch auf. So unterschiedlich ihre Erzählungen sprachlich, stilistisch und auch nach Genre sein mögen, so ähnlich sind doch ihre Erinnerungen in Bezug auf das Kriegsende. Der hier präsentierte vermutlich Mitte der 1960er Jahre entstandene Foto-Samizdat von Jewgenija Ginsburg stammt aus dem Nachlass von Igor Chochluschkin, einem der aktivsten Samizdat-Verbreiter in der Sowjetunion. Das ursprüngliche Manuskript wurde von Ginsburgs engster Freundin Wilhelmina Slawuzkaja auf einer Schreibmaschine abgetippt, vervielfältigt und im Untergrund verbreitet. Die beiden Samizdatabschriften von Warlam Schalamows Erzählzyklen stammen aus der Sammlung von Noemi Botwinnik. In der Sowjetunion hatten diese Werke keine Chance publiziert zu werden. Allein ihr Besitz und umso mehr ihre Verbreitung waren strafbar.

Lesetipps:

Varlam Šalamov: Erzählungen aus Kolyma, Berlin 2010.

Jewgenija Ginsburg: Marschroute eines Lebens, Zürich München 1986.

Alesia Kananchuk

Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 01-122. Das beigelegte Bild der Autorin Jewgenija Ginsburg kommt aus dem Bestand von Sarra Babjonyschewa (FSO 01-103), der auch den Teilnachlass von Evgenija Ginzburg enthält.

„Dieser Tag des Sieges riecht nach Pulverrauch. Diese Freude mit Schläfen silbergrau...“ 1975 vom sowjetischen Lyriker Wladimir Charitonow geschrieben, ist das Lied Tag des Sieges zu einer Art Hymne des Sieges im „Großen Vaterländischen Krieg“ geworden. Einerseits „gewann“ die Sowjetunion den Krieg, andererseits kostete er sie immense Opfer. Dieser Sieg wurde in der Erinnerungskultur nicht nur für Charitonow „ein Fest mit Tränen in den Augen“. Die hier präsentierten, im Selbstverlag (samizdat) verbreiteten Schriften von Jewgenija Semjonowna Ginsburg (1906-1977) und Warlam Tichonowitsch Schalamow (1907-1982) bieten eine alternative Perspektive auf das Kriegsende, die in der sowjetischen, als auch in der aktuellen Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs keinen Raum findet. Welche Bedeutung hatte das Kriegsende für die Opfer des Stalinismus?

Schalamows Erzählungen Juni und Mai handeln vom Lageralltag der so genannten „Dochte“ (dochodjagas), von Menschen, die durch Auszehrung dem Tod näher waren als dem Leben: „‘Hören Sie‘, sagte Stupnizkij. ‚Die Deutschen haben Sewastopol, Kiew und Odessa bombardiert.‘ Andrejew hörte höflich zu. Die Mitteilung klang wie die Nachricht von einem Krieg in Paraguay oder Bolivien. Was hatte Andrejew damit zu tun?“ An anderer Stelle versucht Andrejew mit allen Mitteln ins Krankenhaus zu gelangen, um dort zu überleben. Als der Arzt das Kriegsende verkündet, achtet er nicht darauf: „‘Hört zu, meine Herren Zwangsarbeiter‘, sagte er, ‚der Krieg ist zu Ende. Vor einer Woche war er zu Ende. […]‘ Aber Andrejew hörte dem Arzt nicht zu. Sein Fieber war gestiegen.“ Die einzig spürbare Folge des Kriegsendes war für einen „Docht“ wie Andrejew das Ende der amerikanischen Lieferungen über Lend-Lease, der amerikanischen Militärhilfe für die Alliierten, die auch Lebensmittel enthielt: „Dass es mit dem amerikanischen Weißbrot bald zu Ende wäre, hatte man schon im vorigen Jahr nach dem Kursker Bogen gesagt, aber Andrejew hörte nicht auf solche ‚Latrinenparolen‘ des Lagers. Was kommt, das kommt. […] Bald kommt das schwarze, das schwarze. Schwarzbrot. Unsere Leute gehen auf Berlin“.

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 01-004

Auch in der Marschroute eines Lebens von Jewgenija Ginsburg wird der Sieg nur beiläufig im Zusammenhang mit erneuten Repressionswellen erwähnt, dem Anfang des Krieges hingegen ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Lagerhäftlinge – so Ginsburg – hofften nach Kriegsausbruch auf Milderungen ihrer Strafen. In der Realität trat das Gegenteil ein. Der Krieg brachte neue „Volksfeinde“ hervor– „Kollaborateure, Saboteure, Verräter“, die nach 1945 die Lager füllten. Ginsburg und Schalamow teilten ein ähnliches Schicksal. Beide wurden 1937 verhaftet und zu zehn Jahren Lagerhaft in der Kolyma verurteilt. Nach der Entlassung arbeiteten sie ihre Erfahrungen literarisch auf. So unterschiedlich ihre Erzählungen sprachlich, stilistisch und auch nach Genre sein mögen, so ähnlich sind doch ihre Erinnerungen in Bezug auf das Kriegsende. Der hier präsentierte vermutlich Mitte der 1960er Jahre entstandene Foto-Samizdat von Jewgenija Ginsburg stammt aus dem Nachlass von Igor Chochluschkin, einem der aktivsten Samizdat-Verbreiter in der Sowjetunion. Das ursprüngliche Manuskript wurde von Ginsburgs engster Freundin Wilhelmina Slawuzkaja auf einer Schreibmaschine abgetippt, vervielfältigt und im Untergrund verbreitet. Die beiden Samizdatabschriften von Warlam Schalamows Erzählzyklen stammen aus der Sammlung von Noemi Botwinnik. In der Sowjetunion hatten diese Werke keine Chance publiziert zu werden. Allein ihr Besitz und umso mehr ihre Verbreitung waren strafbar.

Lesetipps:

Varlam Šalamov: Erzählungen aus Kolyma, Berlin 2010.

Jewgenija Ginsburg: Marschroute eines Lebens, Zürich München 1986.

Alesia Kananchuk

Länder-Analysen

Die Länder-Analysen bieten regelmäßig kompetente Einschätzungen aktueller politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Alle Länder-Analysen können kostenlos abonniert werden und sind online archiviert.

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

Discuss Data

Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu

» Erdgashandel

» Hier spricht das Archiv

» Russian street art against war

» Dissens in der UdSSR

» Duma-Debatten

» 20 Jahre Putin

» Protest in Russland

» Annexion der Krim

» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR

» Mauerfall 1989