Odesa-Tage 2025

Buchvorstellung, 18:00 Uhr, Europapunkt

Anna Veronika Wendland (Marburg), Befreiungskrieg. Nationsbildung und Gewalt in der Ukraine. Gespräch Im Rahmen der Odesa-Tage

Wissenswertes

Das Schweigen des IOC

Zur Vorgeschichte der Olympischen Spiele 1980 in Moskau (19. Juli – 3. August 1980)

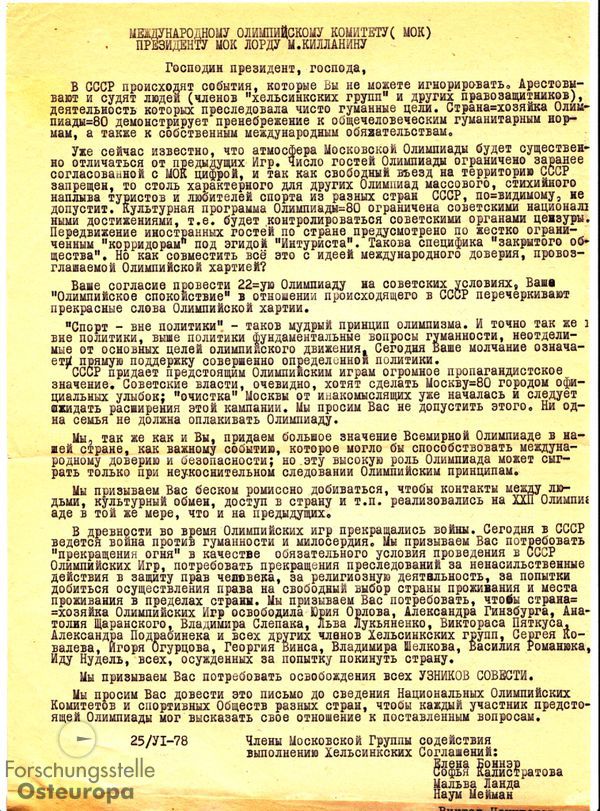

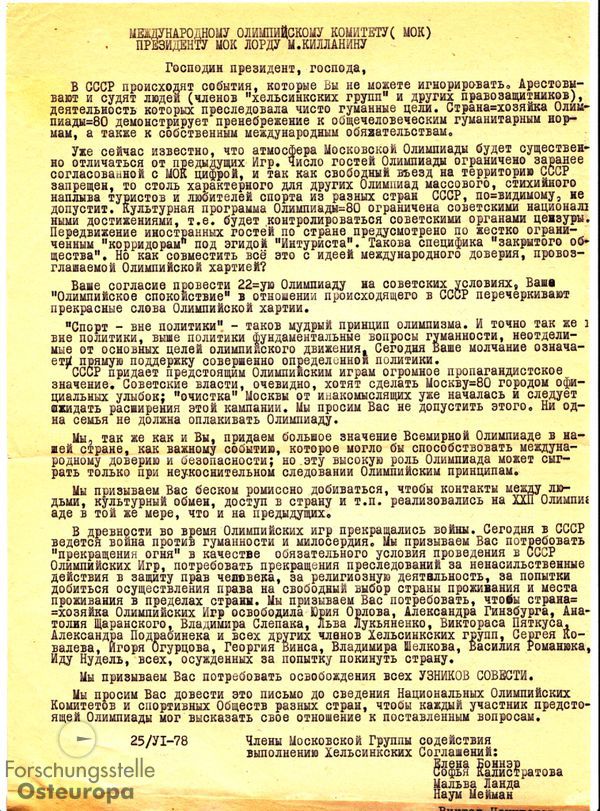

Am 25. Juni 1978 wandten sich Aktivisten der Moskauer Helsinki-Menschenrechtsgruppe, unterstützt von so namhaften Andersdenkenden wie Andrej Sacharow und Georgij Wladimow, an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Baron Killanin. Rund zwei Jahre vor den Sommerspielen 1980 in Moskau wollten sie in einem offenen Brief auf die Lage politischer Gefangener im Gastgeberland aufmerksam machen. Wirke das IOC nicht auf die sowjetische Führung ein, sei zu erwarten, dass die Wege ausländischer Gäste begrenzt, das Kulturprogramm zensiert und die Stadt weiter von andersdenkenden Personen gesäubert werde. Das Schweigen des IOC bedeute eine direkte Unterstützung des sowjetischen Propagandastaates.

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Foto: Fabian Winkler Fotografie.

Osteuropa, Bremen, FSO 01-129 Berzina Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen, FSO 01-057

Der sowjetische Sport war in der Tat ein Herzstück politischer Kommunikation der Sowjetunion nach innen und außen. In den 1920er Jahren wurde zunächst ein sozialistisches Gegenstück zum bürgerlich-kapitalistischen Olympia etabliert: die Spartakiade. Später trat die Sowjetunion internationalen Sportverbänden bei, um ihre Überlegenheit in den Wettbewerben des Gegners zu zeigen. Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 und 1976 führte die Sowjetunion den Medaillenspiegel schließlich an. Die olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau waren als weiterer Glanzpunkt dieser Entwicklung gedacht.

Das hier vorgestellte Archivstück ruft im Unterschied zu späteren Appellen von Andrej Sacharow oder Wladimir Bukowski nicht zum Boykott der Spiele auf. Vielmehr erhofften die Unterzeichner, eine internationale Diskussion in Gang zu setzen, um den Druck auf Moskau für Spiele zu erhöhen, durch die internationale Kontakte gefördert und Impulse für die sowjetische Gesellschaft nach innen geschaffen werden könnten – ähnlich den Weltjugendspielen in Moskau 1956, durch die nur wenige Jahre nach Stalins Tod eine Vielzahl auch langfristig wirksamer internationaler Kontakte der zuvor isolierten sowjetischen Gesellschaft entstanden waren. Der Brief ist Teil der Samizdat-Sammlung der Geographin Maja Bersina, deren Eltern im Großen Terror umgekommen waren. Gemeinsam mit ihrer Tochter Rosa-Walentina Wasilewskaja vervielfältigte und verbreitete Bersina Publikationen im „Selbstverlag“. Auf diese Weise entfalteten Briefe wie dieser ihre Wirkung nicht nur nach außen, sondern auch innerhalb der Sowjetunion.

Das Schweigen des IOC hielt indes an. Als sich die internationale Lage nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan im Dezember 1979 zuspitzte und US-Präsident Carter einen Boykott ins Spiel brachte, verwies es auf die Nationalen Olympischen Komitees, die darüber zu entscheiden hätten. Rund 42 Staaten, darunter die USA und die BRD, boykottierten in der Folge die Olympischen Sommerspiele 1980. International betrachtet wurde Olympia für die UdSSR ein weitaus weniger strahlendes Propagandafest, auch durch eingeschränkte Fernsehübertragungen in den betroffenen Ländern. Es lässt sich gleichwohl darüber streiten, ob der Boykott ein Erfolg war. Denn die Übertragung der Spiele in den sozialistischen Staaten beeinträchtigte er nicht. Sowjetische Fernsehzuschauer sahen Spiele, die nun noch viel stärker von Sportlerinnen und Sportlern aus der Sowjetunion und der DDR dominiert wurden, die fast die Hälfte aller Medaillen gewannen.

Lesetipps:

Evelyn Mertin: Sowjetisch-Deutsche Sportbeziehungen im Kalten Krieg, Sankt Augustin 2009.

Carol Marmor: Olympische Sommerspiele der Partizipation. Abhängigkeiten und Zugehörigkeiten im imperialen Projekt ‚Olimpiada-80‘ (Promotionsprojekt). http://www.phil.uni-passau.de/die-fakultaet/lehrstuehle-professuren/geschichte/neuere-geschichte-osteuropas/lehrstuhlteam/carol-marmor.html

Manfred Zeller

Zur Vorgeschichte der Olympischen Spiele 1980 in Moskau (19. Juli – 3. August 1980)

Am 25. Juni 1978 wandten sich Aktivisten der Moskauer Helsinki-Menschenrechtsgruppe, unterstützt von so namhaften Andersdenkenden wie Andrej Sacharow und Georgij Wladimow, an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Baron Killanin. Rund zwei Jahre vor den Sommerspielen 1980 in Moskau wollten sie in einem offenen Brief auf die Lage politischer Gefangener im Gastgeberland aufmerksam machen. Wirke das IOC nicht auf die sowjetische Führung ein, sei zu erwarten, dass die Wege ausländischer Gäste begrenzt, das Kulturprogramm zensiert und die Stadt weiter von andersdenkenden Personen gesäubert werde. Das Schweigen des IOC bedeute eine direkte Unterstützung des sowjetischen Propagandastaates.

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Foto: Fabian Winkler Fotografie.

Osteuropa, Bremen, FSO 01-129 Berzina Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen, FSO 01-057

Der sowjetische Sport war in der Tat ein Herzstück politischer Kommunikation der Sowjetunion nach innen und außen. In den 1920er Jahren wurde zunächst ein sozialistisches Gegenstück zum bürgerlich-kapitalistischen Olympia etabliert: die Spartakiade. Später trat die Sowjetunion internationalen Sportverbänden bei, um ihre Überlegenheit in den Wettbewerben des Gegners zu zeigen. Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 und 1976 führte die Sowjetunion den Medaillenspiegel schließlich an. Die olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau waren als weiterer Glanzpunkt dieser Entwicklung gedacht.

Das hier vorgestellte Archivstück ruft im Unterschied zu späteren Appellen von Andrej Sacharow oder Wladimir Bukowski nicht zum Boykott der Spiele auf. Vielmehr erhofften die Unterzeichner, eine internationale Diskussion in Gang zu setzen, um den Druck auf Moskau für Spiele zu erhöhen, durch die internationale Kontakte gefördert und Impulse für die sowjetische Gesellschaft nach innen geschaffen werden könnten – ähnlich den Weltjugendspielen in Moskau 1956, durch die nur wenige Jahre nach Stalins Tod eine Vielzahl auch langfristig wirksamer internationaler Kontakte der zuvor isolierten sowjetischen Gesellschaft entstanden waren. Der Brief ist Teil der Samizdat-Sammlung der Geographin Maja Bersina, deren Eltern im Großen Terror umgekommen waren. Gemeinsam mit ihrer Tochter Rosa-Walentina Wasilewskaja vervielfältigte und verbreitete Bersina Publikationen im „Selbstverlag“. Auf diese Weise entfalteten Briefe wie dieser ihre Wirkung nicht nur nach außen, sondern auch innerhalb der Sowjetunion.

Das Schweigen des IOC hielt indes an. Als sich die internationale Lage nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan im Dezember 1979 zuspitzte und US-Präsident Carter einen Boykott ins Spiel brachte, verwies es auf die Nationalen Olympischen Komitees, die darüber zu entscheiden hätten. Rund 42 Staaten, darunter die USA und die BRD, boykottierten in der Folge die Olympischen Sommerspiele 1980. International betrachtet wurde Olympia für die UdSSR ein weitaus weniger strahlendes Propagandafest, auch durch eingeschränkte Fernsehübertragungen in den betroffenen Ländern. Es lässt sich gleichwohl darüber streiten, ob der Boykott ein Erfolg war. Denn die Übertragung der Spiele in den sozialistischen Staaten beeinträchtigte er nicht. Sowjetische Fernsehzuschauer sahen Spiele, die nun noch viel stärker von Sportlerinnen und Sportlern aus der Sowjetunion und der DDR dominiert wurden, die fast die Hälfte aller Medaillen gewannen.

Lesetipps:

Evelyn Mertin: Sowjetisch-Deutsche Sportbeziehungen im Kalten Krieg, Sankt Augustin 2009.

Carol Marmor: Olympische Sommerspiele der Partizipation. Abhängigkeiten und Zugehörigkeiten im imperialen Projekt ‚Olimpiada-80‘ (Promotionsprojekt). http://www.phil.uni-passau.de/die-fakultaet/lehrstuehle-professuren/geschichte/neuere-geschichte-osteuropas/lehrstuhlteam/carol-marmor.html

Manfred Zeller

Länder-Analysen

Die Länder-Analysen bieten regelmäßig kompetente Einschätzungen aktueller politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Alle Länder-Analysen können kostenlos abonniert werden und sind online archiviert.

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

Discuss Data

Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu

» Erdgashandel

» Hier spricht das Archiv

» Russian street art against war

» Dissens in der UdSSR

» Duma-Debatten

» 20 Jahre Putin

» Protest in Russland

» Annexion der Krim

» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR

» Mauerfall 1989