Odesa-Tage 2025

Kolloquiumsvortrag

18:15 Uhr, / Zoom

Svetlana Erpyleva (Bremen) | When the War Is Next Door. How the Residents of a Russian Borderline Region Experience and Interpret the Russo -Ukrainian War

Buchvorstellung

18:00 Uhr

Annette Schuhmann

Wir sind anders! Wie die DDR Frauen bis heute prägt.

18:00 Uhr

An Evening with Maksym Butkevych

Europapunkt

Wissenswertes

Helsinki und seine Folgen

Vor 40 Jahren: Die Gründung der ukrainischen Helsinki-Gruppe im November 1976

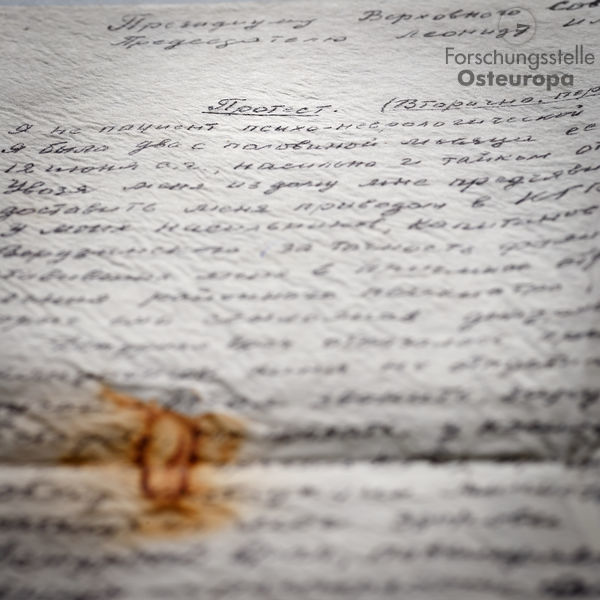

Foto: Fabian Winkler Fotografie. Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen, FSO 01-258

„Protest“ schrieb die Menschenrechtsaktivistin Oksana Jakowlewna Meschko (1905-1991) auf ihren Brief an Leonid Breschnew. Aus dem Archivale des Monats ist ihr ganzer Zorn über ihre Behandlung herauszulesen: Sie war im Sommer 1980 zweieinhalb Monate lang zwangsweise in einer psychiatrischen Anstalt interniert, ohne dass es, wie sie dem sowjetischen Staatspräsidenten darlegte, dafür eine Diagnose gegeben oder sie je irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt hätte. Am 12. Juni 1980 war sie von der Miliz verhaftet worden, aber anstatt sie zu verhören, sei sie mit Gewalt in die Psychiatrie geschafft und dort bis zum 20. Juli festgehalten worden.

Auch ohne Anschuldigungen und Verhör wusste Meschko, worum es ging: Sie hatte sich nicht nur seit 1972 für ihren im Lager einsitzenden Sohn eingesetzt; sie war auch Mitglied der ukrainischen Helsinki-Gruppe, die sie am 9. November 1976 mitbegründete. Die Helsinki-Schlussakte, auf die sich nicht nur die ukrainische, sondern auch zahlreiche andere solche „Helsinki-Gruppen“ bezogen, bescherte den Menschenrechtsaktivisten einen unerwarteten Aufwind, während sie ein Debakel für Breschnew war. Er hatte sich vehement für die Einrichtung der „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ eingesetzt, weil er von einer neuen Friedensordnung für die Welt träumte und mit dem Westen wirtschaftlich und politisch kooperieren wollte. Notgedrungen hatte er auch den „Korb 3“ akzeptiert, der alle Unterzeichner verpflichtete, die Menschenrechte in ihren Staaten zu achten. Die politischen Hoffnungen Breschnews zerschlugen sich: Helsinki war nicht der Auftakt, sondern eher das Ende der Entspannung. Dafür stürzten sich die vorher meist versprengt agierenden Menschenrechtsaktivisten auf den „Korb 3“ und schlossen sich zu Helsinki-Gruppen zusammen. In dem Bemühen, ihre Rechte einzufordern, mussten sie sich jetzt nicht mehr auf die sowjetische Verfassung stützen, sondern konnten auf die Helsinki-Schlussakte verweisen, die Breschnew persönlich unterzeichnet hatte.

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen, FSO 01-258

Staat und Partei reagierten mit Verwarnen, Abschrecken und Zwangsverbringung: ins Exil, ins Lager oder in die Psychiatrie. Nachdem Meschko am 20. Juli 1980 aus der Psychiatrie entlassen worden war, weil ihr ein Medizinprofessor ihre psychische Gesundheit bescheinigen konnte, wurde sie im Oktober 1980 erneut verhaftet und zu sechs Monaten Zwangsarbeit sowie fünf Jahren Verbannung verurteilt. Ihr Protestschreiben, wie auch andere Archivunterlagen übergab Olga Serhyenko, Oksana Meschkos Enkelin, im vergangenen Jahr dem Archiv der Forschungsstelle Osteuropa.

Susanne Schattenberg

Länder-Analysen

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

Discuss Data

Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu

» Erdgashandel

» Hier spricht das Archiv

» Russian street art against war

» Dissens in der UdSSR

» Duma-Debatten

» 20 Jahre Putin

» Protest in Russland

» Annexion der Krim

» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR

» Mauerfall 1989