Kolloquiumsvortrag

18:15 Uhr, IW3 0330 / Zoom

Daniel Weinmann (Heidelberg)

History Makers – Die Konstruktion von Aggressorbildern in der (digitalen) Geschichtspropaganda im Russland der Putin-Zeit

Bewerbungsschluss: 01.08.2025

38 Std./Monat zum 01.09.2025

Wissenswertes

„Das hat man sich anfangs gar nicht vorstellen können... wahrscheinlich“

Zu den Anfängen des "Großen Terrors" vor 80 Jahren

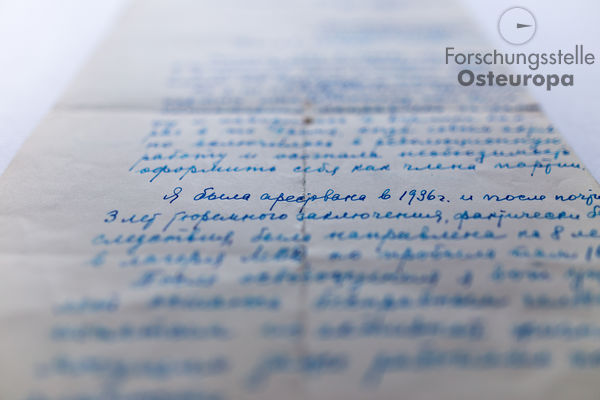

Foto: Fabian Winkler Fotografie. Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 01-211. Handgeschriebener Antrag Wilhelmine Müller-Slawuzkajas auf Rehabilitierung vom 04.05.1955.

Wilhelmine Müller-Slawuzkaja war eine der ersten ausländischen Komintern-Mitarbeiter/innen im Hotel Lux, die 1936 verhaftet wurden. So begannen die Massenverhaftungen des „Großen Terrors“, für den das Jahr „1937“ gleichsam als Chiffre steht. Das Archivale, ihr Antrag auf Rehabilitierung vom 4. Mai 1955, gibt einen Einblick in Müller-Slawuzkajas Lebenssituation vor dem 10. März 1936, mit dem sich ihr gesamtes Leben veränderte.

Die 1905 in Riga geborene Wilhelmine Müller-Slawuzkaja stammte aus einer jüdisch-intellektuellen Familie und kam zum ersten Mal als 20-Jährige in die Sowjetunion. Dort lernte Müller-Slawuzkaja, die bald den Spitznamen „Mischka“ bekam, den damaligen Generalsekretär des weltweiten Zusammenschlusses der kommunistischen Parteien, der Komintern, Georgi Dimitrow kennen. Dimitrow holte die sprachbegabte Mischka nach Berlin, wo sie als Mitglied der KPD für die Komintern arbeitete. In Berlin begegnete sie Kurt Müller, den sie 1930 heiratete und dadurch die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt.

Als Kurt Müller 1931 vom Exekutivkomitee der Komintern nach Moskau abberufen wurde, folgte ihm Mischka in die Sowjetunion. Allerdings wurde Müller aufgrund von Fraktionskämpfen bald abgesetzt, strafversetzt und 1934 zum Wiederaufbau des Widerstands in das nationalsozialistische Deutschland entsandt. Kurze Zeit darauf wurde er verhaftet, während Mischka bis zu ihrer Verhaftung am 10. März als Kurierin für die Komintern in Moskau tätig blieb.

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 01-211. Mischka in der Küche, unbekanntes Datum.

Ihre Küche wurde zum Treffpunkt von Dissident/innen, deren Werke Mischka übersetzte, vervielfältigte und als Samizdat (Selbstverlag) verteilte. Hier feierte sie bis zur ihrer Übersiedlung 1991 nach Köln mit anderen ehemaligen Häftlingen jedes Jahr den Todestag Stalins, den 5. März 1953, und somit „die Freiheit“ von ihm. Mischka starb am 12.11.2005 in Köln. Ihr Nachlass, der neben Fotos, Dokumenten wie ihrem Rehabilitationsantrag auch Korrespondenzen und von ihr übersetzten und abgetippten Samizdat umfasst, befindet sich im Archiv der Forschungsstelle Osteuropa.

Lesetipps:

Weber, Hermann; Staritz, Dietrich (Hg.): Kommunisten verfolgen Kommunisten: Stalinischer Terror und „Säuberungen“ in den kommunistischen Parteien Europas seit den dreißiger Jahren, Berlin 1993.

Barck, Simone; de Rudder, Anneke; Schmeichel-Falkenberg, Beate (Hg.): Jahrhundertschicksale. Frauen im sowjetischen Exil, Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Band 5, Berlin 2003.

Leonhard, Susanne: Gestohlenes Leben. Schicksal einer politischen Emigration in der Sowjetunion, Stuttgart 1959.

Ines Dirolf

Länder-Analysen

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

Discuss Data

Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu

» Hier spricht das Archiv

» Russian street art against war

» Dissens in der UdSSR

» Duma-Debatten

» 20 Jahre Putin

» Protest in Russland

» Annexion der Krim

» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR

» Mauerfall 1989