"Unissued Diplomas"

17:00, Europapunkt Bremen

Ausstellungseröffnung

17:00, Europapunkt Bremen

Ausstellungseröffnung

Buchvorstellung

18:00 Uhr

Annette Schuhmann

Wir sind anders! Wie die DDR Frauen bis heute prägt.

Buchvorstellung

18:00 Uhr

An Evening with Maksym Butkevych

Europapunkt

18:00 Uhr

An Evening with Maksym Butkevych

Europapunkt

Wissenswertes

Polnische Proteste, polnisches Erinnern

Zum 50. Jahrestag der Studentenproteste in Polen

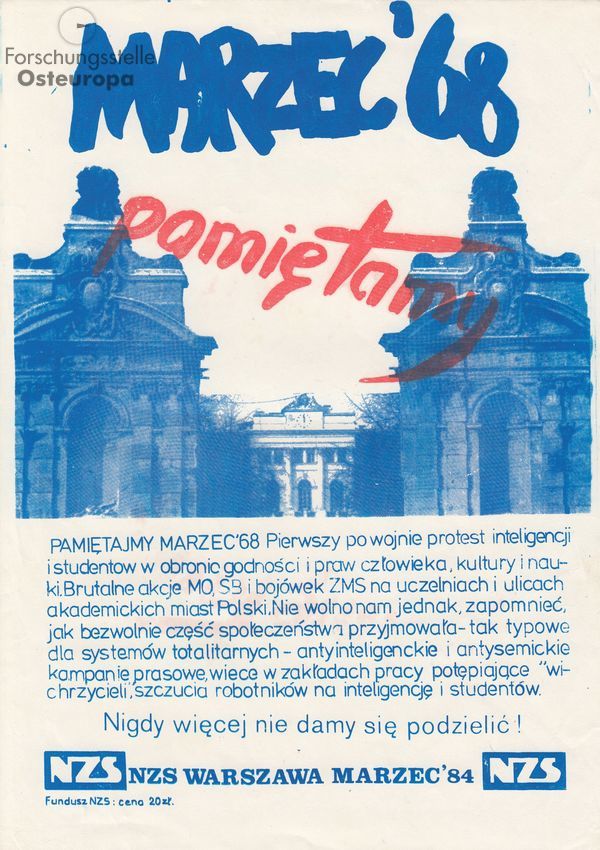

Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO 02-004, Plakate und Anschläge aus Polen

„Wir lassen uns nie wieder spalten“ forderte der unabhängige Studierendenbund NZS in Polen 1984 auf dem oben abgebildeten Plakat und erinnerte damit an die Studentenproteste des März 1968. Im erklärenden Text führte NZS aus, dass es zu den typischen Herrschaftsinstrumenten totalitärer Regime gehöre, die Gesellschaft zu spalten und zum Beispiel Arbeiter gegen Intelligenzler aufzuhetzen. Wenige Jahre nach der Verhängung des Kriegsrechts und dem Verbot der Gewerkschaftsbewegung Solidarność war gesellschaftlicher Zusammenhalt eine zentrale Forderung der Oppositionsbewegung und zugleich die Verarbeitung eines Traumas.

Im März 1968 waren Warschauer Studierende auf die Straße gegangen, als das Theaterstück Dziady (Die Ahnenfeier) des Nationaldichters Adam Mickiewicz wegen seiner antizarischen und damit angeblich antirussischen Inhalte abgesetzt worden war – vermeintlich auf Geheiß des sowjetischen Botschafters. Schnell forderten die Protestierenden aber auch einen anderen, einen besseren Sozialismus. Sie verwiesen ganz offen auf den Prager Frühling, auf Pressefreiheit, gesellschaftliche Liberalisierung und die Erneuerung der Parteiführung in der Tschechoslowakei. Die Parole „Ganz Polen wartet auf seinen Dubček“ fasste diese Hoffnung auf Reformen besonders prägnant zusammen.

Was folgte war aber kein „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, sondern die brutale Niederschlagung der Proteste, eine Stärkung der Nationalkommunisten in der Partei und eine antisemitische Kampagne, die bereits 1967 begonnen und nun ihren Höhepunkt fand. Neben anderen wurden gerade jüdisch-stämmige Studierende und Professoren aus den Universitäten gedrängt, die meisten polnischen Juden verließen in der Folge das Land und ein jüdisches Leben in Polen hörte faktisch auf zu existieren. Zum Trauma der gesellschaftlichen Spaltung gehörte aber auch, dass im März 1968 nicht nur die Miliz die Studierenden niedergeknüppelt hatte, sondern auch Arbeiter sich gegen sie aufhetzen ließen. Die Aggression des Jahres 1968 war nicht auf die Staatsmacht beschränkt, sie mobilisierte auch breitere Teile der Gesellschaft. Umgekehrt hielt sich im Dezember 1970 dann die junge Generation zurück, als in Danzig Arbeiter auf die Straße gingen. In diesen zwei Ereignissen wurde deutlich, wie gespalten die polnische Gesellschaft war, wie vereinzelt ihr Protest.

Die offiziellen Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag in diesem Jahr werden diese gesellschaftliche Spaltung Polens weitgehend ignorieren. Sie folgen eher der These des Plakats, es handele sich um einen von oben gesteuerten Gewaltausbruch. Diese Vereinfachung wird besonders oft vertreten, wenn die Sprache auf den Antisemitismus dieses Jahres kommt. Erst kürzlich behauptete der polnische Premierministers, Mateusz Morawiecki, Polen trage für diese Ausschreitungen keine Verantwortung, da es keinen unabhängigen polnischen Staat gegeben habe.

Dieses Erinnern an den März zielt vor allem auf heutige Debatten und ist deswegen verengt. Nicht nur die Spaltung der polnischen Gesellschaft findet dort keinen Platz mehr, auch das eigentliche Ziel des Protests, ein reformierter Sozialismus, fehlt in dieser Erzählung. Damit fehlt auch eine globale Dimension des März 1968, der sich auf die Tschechoslowakei bezogen und selbst für Proteste weltweit zum Vorbild wurde. Die Hoffnung auf eine Reform von Ideologie und Partei schwand aber in Polen, wie auch in anderen Ländern, als im August 1968 Truppen des Warschauer Paktes in Prag einmarschierten und den Prager Frühlings niederschlugen. Das polnische Trauma ging einher mit einer globalen Desillusionierung.

Unsere Archivale des Monats gelangte über Wojciech Chojnacki aus Warschau nach Bremen. Das Plakat des NZS zeigt anschaulich, welchen Einfluss die Geschichtskultur der polnischen Gegenöffentlichkeit auch im heutigen Polen noch hat.

Im März 1968 waren Warschauer Studierende auf die Straße gegangen, als das Theaterstück Dziady (Die Ahnenfeier) des Nationaldichters Adam Mickiewicz wegen seiner antizarischen und damit angeblich antirussischen Inhalte abgesetzt worden war – vermeintlich auf Geheiß des sowjetischen Botschafters. Schnell forderten die Protestierenden aber auch einen anderen, einen besseren Sozialismus. Sie verwiesen ganz offen auf den Prager Frühling, auf Pressefreiheit, gesellschaftliche Liberalisierung und die Erneuerung der Parteiführung in der Tschechoslowakei. Die Parole „Ganz Polen wartet auf seinen Dubček“ fasste diese Hoffnung auf Reformen besonders prägnant zusammen.

Was folgte war aber kein „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, sondern die brutale Niederschlagung der Proteste, eine Stärkung der Nationalkommunisten in der Partei und eine antisemitische Kampagne, die bereits 1967 begonnen und nun ihren Höhepunkt fand. Neben anderen wurden gerade jüdisch-stämmige Studierende und Professoren aus den Universitäten gedrängt, die meisten polnischen Juden verließen in der Folge das Land und ein jüdisches Leben in Polen hörte faktisch auf zu existieren. Zum Trauma der gesellschaftlichen Spaltung gehörte aber auch, dass im März 1968 nicht nur die Miliz die Studierenden niedergeknüppelt hatte, sondern auch Arbeiter sich gegen sie aufhetzen ließen. Die Aggression des Jahres 1968 war nicht auf die Staatsmacht beschränkt, sie mobilisierte auch breitere Teile der Gesellschaft. Umgekehrt hielt sich im Dezember 1970 dann die junge Generation zurück, als in Danzig Arbeiter auf die Straße gingen. In diesen zwei Ereignissen wurde deutlich, wie gespalten die polnische Gesellschaft war, wie vereinzelt ihr Protest.

Die offiziellen Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag in diesem Jahr werden diese gesellschaftliche Spaltung Polens weitgehend ignorieren. Sie folgen eher der These des Plakats, es handele sich um einen von oben gesteuerten Gewaltausbruch. Diese Vereinfachung wird besonders oft vertreten, wenn die Sprache auf den Antisemitismus dieses Jahres kommt. Erst kürzlich behauptete der polnische Premierministers, Mateusz Morawiecki, Polen trage für diese Ausschreitungen keine Verantwortung, da es keinen unabhängigen polnischen Staat gegeben habe.

Dieses Erinnern an den März zielt vor allem auf heutige Debatten und ist deswegen verengt. Nicht nur die Spaltung der polnischen Gesellschaft findet dort keinen Platz mehr, auch das eigentliche Ziel des Protests, ein reformierter Sozialismus, fehlt in dieser Erzählung. Damit fehlt auch eine globale Dimension des März 1968, der sich auf die Tschechoslowakei bezogen und selbst für Proteste weltweit zum Vorbild wurde. Die Hoffnung auf eine Reform von Ideologie und Partei schwand aber in Polen, wie auch in anderen Ländern, als im August 1968 Truppen des Warschauer Paktes in Prag einmarschierten und den Prager Frühlings niederschlugen. Das polnische Trauma ging einher mit einer globalen Desillusionierung.

Unsere Archivale des Monats gelangte über Wojciech Chojnacki aus Warschau nach Bremen. Das Plakat des NZS zeigt anschaulich, welchen Einfluss die Geschichtskultur der polnischen Gegenöffentlichkeit auch im heutigen Polen noch hat.

Lesetipps:

Andrea Genest: From Oblivion to Memory. Poland, the Democratic Opposition and 1968, in: Cuadernos de Historia Contemporánea 2009, vol. 31, S. 89-106.

Jerzy Eisler: Polski rok 1968, Warschau 2006.

Łukasz Bertram: Marzec '68 – przewodnik dla niezorientowanych, in: Kultura Liberalna 478 (06.03.2018).

Jerzy Eisler: Polski rok 1968, Warschau 2006.

Łukasz Bertram: Marzec '68 – przewodnik dla niezorientowanych, in: Kultura Liberalna 478 (06.03.2018).

Gregor Feindt

Länder-Analysen

Die Länder-Analysen bieten regelmäßig kompetente Einschätzungen aktueller politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Alle Länder-Analysen können kostenlos abonniert werden und sind online archiviert.

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

Discuss Data

Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu

» Erdgashandel

» Hier spricht das Archiv

» Russian street art against war

» Dissens in der UdSSR

» Duma-Debatten

» 20 Jahre Putin

» Protest in Russland

» Annexion der Krim

» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR

» Mauerfall 1989